歌が上手くなるボイトレ練習方法⑧音程を外さないコツを解説

「歌が上手くなりたい」という声を具体的に見てみると、「音程が取れない」「正しい音程で歌えているかわからない」という悩みが多くあります。

正しい音程で歌うことは自分にはできないのだと諦めていませんか?

コツを知って練習すれば、誰でも音程を外さずに歌うことができるようになります。

また、音程が取れないという悩みを持っていない方でも、ほんの少しの音程の差でなんとなく下手に聞こえてしまったり、聴いている人の印象はガラリと変わるものです。

ハモリを習得したいという方も、音程をとるトレーニングが必要となります。

音程がきちんと取れるだけで、カラオケでも上達した歌を披露できますよ。

音程を外してしまうのはどんなとき?

音程を外す原因は、ざっくり分けると2つです。

1.音の高さが分からない

2.音の高さは分かるけど、技術的に難しいため外れてしまう

上記の2つのケースについて、それぞれ解説していきます。

音の高さが分からない場合

次に歌う音の高さが分からなくて悩んでいる方も多いでしょう。

どうすれば、次に歌う音の高さが分かるのでしょうか?

歌い出しの音が分からない場合

簡単な歌や歌いなれている曲ならば普通に歌えるという方は、「次の音の高さは?」と考えなくてもなんとなく歌えるのではないでしょうか。

それは、次の音の高さを、今出している音からどれくらい離れているかで無意識に判断しているからです。

「音の高さが分からない」ケースで最も多いのは、「メロディーの出だしの音が分からなくて、正しく入れない」だと思います。なぜなら、出だしの音には前の音がないからです。

でも、本当に前の音がないのでしょうか?

多くの曲には「前奏」や「間奏」がありますね。前奏や間奏の中で歌い出しの直前の部分に、たいていは歌い出しの音と同じ音があります。

それを聞き取って、頭の中で鳴らしておけば問題なく歌い出せるようになります。

歌の出だしと同じ音は、前奏や間奏のメロディーの中に存在する場合もあれば、伴奏の和音の中に存在している場合もあります。自分が聞き取りやすい音を選べば大丈夫です。

これだけ聞くと難しいと感じるかと思いますが、マスターしたい曲を何度も聴いて音を探してみてください。慣れると耳が鍛えられて他の曲でも探しやすくなるはずです。

しかし、歌い出しの直前に出だしの音と同じ音が存在しないこともあります。

その場合は、歌い出しの直前の音の中で、歌い出しの音を取るために使える音を聴きとって、その音の1つ上、1つ下、のような感じで取ると良いです。

和音が分かる人ならば、3度や5度の関係の音をみつけても良いでしょう。

歌い出しの音を取るために使える音を自力でみつけるのが難しい場合は、歌が得意で音が分かる人に前奏や間奏のどの音を聞いて歌い出せばよいかを教えてもらうと良いかもしれません。

フレーズの途中の音が分からない場合

歌のフレーズの途中の音でも、メロディーが複雑でわかりにくいということもあるでしょう。

このような場合、直前の音にその「分からない音」は存在しないことがほとんどです。直前の音との関係で自然に取れない音だから、何度聴いても分からなくなるのですね。

聴いても音が分からなくて歌えないような場合は、楽譜と楽器を使って練習することをおすすめします。楽器でメロディーと伴奏の和音(実際の演奏の通りでなく、ただ和音を鳴らすだけでOK)を鳴らして、それに合わせて何度も練習します。

複雑な音の場合、「メロディーだけでなら歌えるけど、伴奏が入ると分からなくなる」ケースが多いです。むしろ、和音進行から先に耳と体で覚えてしまって、そこに入るようにメロディーを歌うのが良いでしょう。

和音進行だけを楽器で鳴らして聴いてからメロディーも入れて歌ってみる、を繰り返すと分かってくるようになります。

音は分かるけど、技術的に難しい場合

音の高さは分かるけど、技術的に難しくて音がちゃんと取れないというケースもあります。

このような場合、全く違う音を歌ってしまうというよりも、微妙に高かったり微妙に低かったりして、それが外れているように聞こえるという場合が多いはずです。

音の高さ自体は「微妙に高い」「微妙に低い」だけなのに、とても「外れている」と感じられることがよくあります。

なぜこのようなことが起こるかというと、これは支えが抜けてしまっているためなのです。

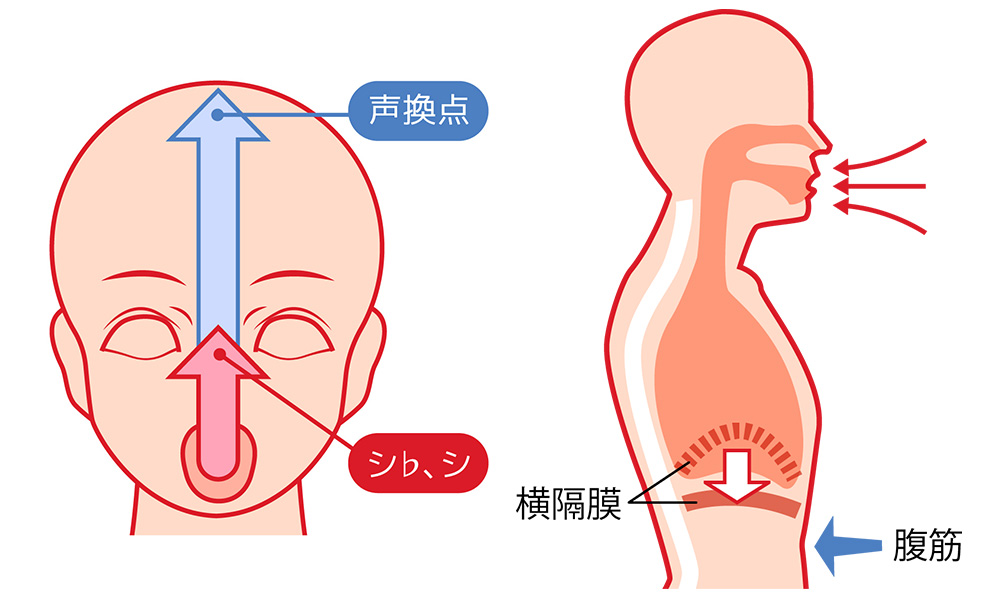

歌で声を出すときには、音を安定させるために横隔膜で支える必要があります。「高音の出し方」「呼吸法」の記事で詳しく解説しています。

この支えが、声を出す最初からできていなかったり途中で抜けてしまったりすると、声は「外れた」状態になります。音程が微妙に高くなって上ずった感じになったり、逆に微妙に低くなってぶらさがった感じになったりするのです。

サビの高い音はちゃんと聴かせたい大事なところですが、「上ずり」「ぶらさがり」が起きやすい箇所でもあります。

音程を安定させるためには、横隔膜できっちり支えられれば良いのですが、これが難しいケースが2つあります。

長く伸ばす場合

ある音を出した瞬間は正しい音程で発声できているのに、何拍か伸ばしている間に音が不安定になることはありませんか?

長く伸ばす所は目立つところなので、ここが決まれば歌全体のクオリティも上がります。

音程を途中で外さないコツは、体の支え、特に横隔膜をしっかり意識して、音を伸ばすのをやめるまでなにがあっても支えを抜かないことです。

横隔膜で支える力が弱い方は、基礎練習を行っていきましょう。詳しい基礎練習については「筋力トレーニング」の記事を参考にしてください。

急に音が高くなる場合

急に音程が高くなるときに、支えが間に合わなくて音程が上ずったりぶらさがったりするケースがあります。

音程が急に高くなる場合には、高い音の直前の音を歌っている間に高い音の準備をしておく必要があります。

具体的に何を準備するのかというと、

・体の支え

・口の開け方(喉の奥の開け方も含む)

です。

体の支えについては「高音の出し方」「呼吸法」の記事を、口の開け方については「高音の出し方」「母音による声の出し方の違い」の記事を参照して下さい。

これらを直前の低い音を歌っている間に準備してしまうのです。

低い音を歌いながら体を高い音の体勢にしてしまうので、直前の低い音は響きが少し変わってしまいますが気にしないでください。大事なのは、高い音の方を響きのある安定した声で歌うことです。

また、この準備を行って響きが変わることで、これから高い音に行くよ、と聴き手にもさりげなく教える効果もあります。実は、これがない状態で突然高い音を聴かされたら聴き手はびっくりしてしまい、不快感を与える可能性もあるのです。

この高い音に向けて準備する動きを、歌の中では一瞬でやらなくてはいけません。ですが、一瞬で準備するのは慣れていないとできないので、最初は非常にゆっくりと練習して大丈夫です。

[練習例]

米津玄師の「lemon」の場合。

サビ前の「きっとこれ以上」の箇所で、「これ以上」の「いー」と伸ばしてた次に音が高くなります。

低い方の音の間に、体や口の開け方を準備してから高い音に移ってください。高い音に変わる直前に、完全に高い音の体勢になっていることが必要です。

うまくできたら、同じ箇所の2番の歌詞「何をしていたの」で練習してみてください。

1番とは母音も変わり、こちらの方が難しく感じる方も多いかもしれません。

ハモリでつられてしまう場合

1人でならば歌えるけど、ハモリをやろうとすると他のパートの人に音程がつられてしまうというケースもありますね。

正確なハモリパートを歌えるようになりたい場合は、むしろ「他のパートを聴きながら合わせられる」ようになるべきです。

そのためには、「和音」(コードでもOK)に慣れましょう。

鍵盤楽器などで「ドミソ」「ドファラ」「シレソ」などの和音を弾きながら、どれか1つの音を一緒に歌ってください。これを、歌う音を変えながら練習して響きに慣れましょう。

特に、真ん中の音や一番低い音を歌えるようにしてください。慣れてきたら、3つの音の和音のうち、1つを抜いて弾いて、抜いた音を自分が歌ってハモらせます。

これができるようになれば、簡単なハモリならつられずに歌えるようになります。

楽譜と和音に慣れよう

本格的に歌が上手くなりたい方には、ハモリに興味がなくても上記で紹介したハモリの練習を行うことを勧めます。

「音程が外れていない」レベルではなく、伴奏の和音と「効果的に合わせられる」ようになって、自分の出している声の響きをより効果的に聴かせられるようになります。

楽譜が読めない方は、読めるようにすると良いです。自分が何の音を出しているのか、頭で分かって歌うことで音程がより安定します。

ボイストレーニングまとめ

正しい音程で歌うためには、以下の2点が必要になります。

・どんな高さの音を出すのか、分かっていること

・出そうとしている音を、技術的に出せること

出そうとしている音の高さを理解するには、直前の音や伴奏の和音などから音を取れるようになることと、歌うメロディーを何度もきいて体に覚えさせることが有効です。

音程を正しくとる技術は、発声の技術が基本になっているので、基礎練習をしっかり行ってください。これまでに解説してきたあらゆるトレーニングが身につくだけで音程の安定感がはっきりと変わってきます。

トレーニングには時間がかかるかもしれませんが、聴かせる歌を歌えるようになるにはとても重要な技術になります。

マスターして、自信を持って歌えるようになりましょう。

教室のYouTubeチャンネルでは、すぐに試せるボイトレ動画をアップしています!

記事と合わせてチェックしてみてください!

無料体験レッスンも受付中です!